在当前阶段,随着校园足球改革的持续深入,各地教育与体育部门正积极探索“文体融合育英才”的新路径。从课堂延伸到绿茵场,学生在知识学习与体育训练中实现双向成长,校园足球成为综合素质教育的重要载体。多地高校与中小学通过建立校级联赛、师资培训体系以及数字化管理平台,逐步构建起兼具教育属性与竞技特征的校园足球生态。专家指出,这一模式不仅促进了青少年全面发展,也为中国足球储备了未来的人才基础。随着体教融合进入实质推进阶段,校园足球正迎来高质量发展的关键时期,这一变化或将重塑青训体系与体育教育的新格局。

1、体教融合的深层逻辑

体教融合的核心在于打通教育与体育的边界,实现育人目标与竞技目标的协同。当前阶段,越来越多学校在课程体系中融入体育思政内容,通过足球课程引导学生在团队协作与竞争中理解规则、尊重对手、增强责任感。这种融合不仅体现在课堂教学,还体现在校园文化建设中,足球赛事成为展示校园精神的重要窗口。

多地教育主管部门通过政策引导,鼓励学校将足球教学与学科教育相结合。例如,在语文课堂中融入体育精神故事,在数学课堂中运用比赛数据分析方法,使足球成为教学内容的实际延伸。通过这种方式,学生在学习中理解体育,在运动中应用知识,形成文体互促的学习模式。

此外,体教融合还推动了师资队伍的重构。许多学校引入专业足球教练与教育教师共同执教的“双导师制”,既保证了训练的科学性,也确保了教育的全面性。业内人士认为,这种结构性的融合将成为校园足球可持续发展的基础力量。

2、青训体系的校园延伸

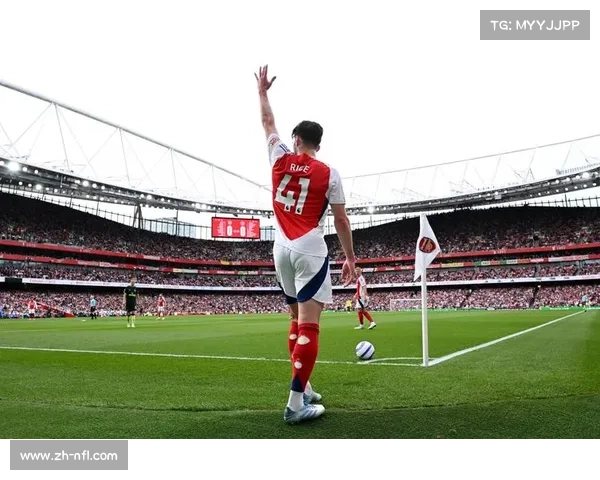

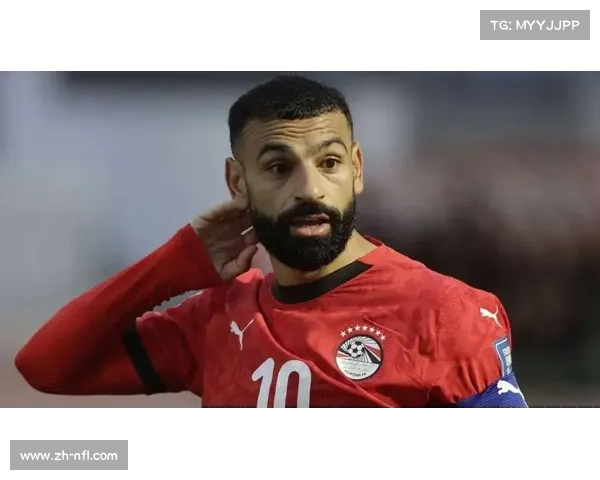

在青训体系建设方面,校园足球正在成为职业足球的源头活水。过去几年,部分地方试点“校园—俱乐部—职业梯队”三级联动机制,让有潜力的学生在保持学业的同时接受系统训练。这种模式打破了传统体校与普通学校之间的壁垒,使足球发展更具包容性和延展性。

新赛季以来,各地青少年校园足球联赛呈现出专业化、体系化的特征。比赛组织更加科学,裁判与教练员培训体系逐步完善,学生球员的成长路径更加清晰。特别是在中学阶段,部分学校建立了数据追踪系统,对学生的身体素质、训练强度与技战术能力进行动态评估,为后续选拔提供科学依据。

值得注意的是,社会力量的加入为校园青训注入了新动能。部分职业俱乐部与高校达成合作,共同建设足球实验基地,推动教练资源共享与课程协同。业内分析认为,这种“校企共建”模式将成为未来青训体系的重要补充,为中国足球的后备力量提供更宽广的成长通道。

3、数字化助推校园赛事升级

随着数字技术在体育领域的普及,校园足球也在经历一场智能化革新。多地赛事引入AI技术与大数据分析系统,用于统计学生运动表现、监测训练负荷及优化战术安排。通过视频分析平台,教练可以精准回看比赛过程,学生则能直观理解自身的技术特点与不足。

在部分省级联赛中,校园足球赛事的数字化运营已经初具规模。从赛程编排到成绩公示,从视频回放到球员评估,系统化的管理提升了赛事的公信力与参与度。教育部门也通过数据平台实现跨校联动,使优质资源得以在不同地区间共享,缩小了城乡足球教育差距。

nfl此外,数字化不仅服务于竞技层面,更成为教育创新的催化剂。在线教学平台让偏远地区的学生能够接受专业足球指导,虚拟仿真训练软件则帮助学生在非赛场时间继续学习技战术知识。专家认为,这种数字赋能将为校园足球的普及和质量提升提供持续动力。

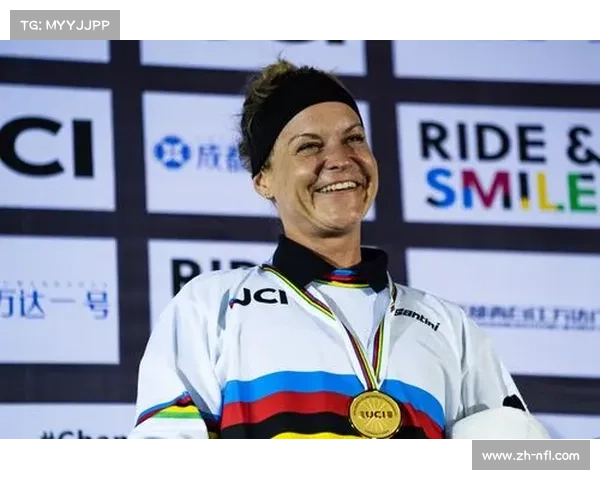

4、文化认同与教育价值并进

校园足球的真正价值不仅在竞技成绩,更在于文化认同与人格塑造。当前,越来越多学校将足球纳入校园文化节、主题班会与社会实践中,让学生在集体活动中体验拼搏精神与团队合作。这种文化建设使足球超越体育范畴,成为学校精神的重要象征。

在文化育人的理念下,不少学校注重挖掘本土特色,通过与地方历史、传统文化相结合的方式打造校园足球品牌。例如,沿海地区的学校将航海精神融入足球教育,内陆地区则以坚韧不拔的地域文化塑造球队气质。这样的“文化足球”模式,使校园足球更具身份认同感与情感归属感。

与此同时,校园足球也成为社会参与教育的重要窗口。家长、社区与地方企业的积极介入,为赛事提供了更多支持资源。随着赛事影响力提升,校园足球逐渐形成开放、多元的社会生态,为培养具有国际视野与本土自信的新时代学生提供了现实路径。

纵观当前阶段,文体融合育英才的战略正在从理念走向实践,从政策落实到校园日常管理,足球成为教育创新的重要抓手。青训体系的延伸、数字化的介入以及文化价值的重塑,共同构建了校园足球高质量发展的新图景,也为中国足球的未来奠定了坚实基础。

面向未来,专家建议进一步完善体教协同机制,推动教师培训、赛事体系与数字化管理的全面升级。同时,应强化校园足球在学生综合素质评价中的权重,使体育真正成为教育核心的一部分。可以预见,随着政策深化与社会共识增强,校园足球将在教育改革与体育强国建设的双重进程中发挥更为重要的作用。